自動車業界では2025年の市販化を想定したホンダとソニーによる電気自動車の協業が大きな話題となっている。

2020年のCESにソニーがコンセプトカーを出展して以来、ソニーと組む自動車メーカーは注目されており、両社は「時折、革命的な商品を出す」という共通項を持っているだけに、両社のコラボによりどんなクルマが出るかは今から楽しみである。

ホンダとソニーのコラボを見ると、今までも自動車メーカーと異業界によるコラボというのも少なからずあり、ここでは自動車業界と異業種によるコラボを細かいものまで含め振り返ってみた。

文/永田恵一、写真/トヨタ、レクサス、メルセデスベンツ、スバル、ベストカー編集部

【画像ギャラリー】ホンダ×ソニーは吉と出るか!? 自動車業界と異業種によるコラボの歴史を振り返る(15枚)画像ギャラリー

■スマート

カジュアルな時計を生産しているスウォッチはスイスのスウォッチグループという巨大時計メーカーの入門ブランドで、現在41歳の筆者も高校生の時に買った記憶がある。

スウォッチには「スウォッチのような小さく、可愛らしいクルマを作りたい」という野望があり、当初VWに協業を提案した。しかし、VWとの協業は破談となり、1990年代前半から小型車の必要性を認識していたベンツと協業することになり、1994年にMMC(マイクロ・カー・コーポレーション)が設立された。

そしてMMCのスマートブランドから1998年にRR構造の2人乗りシティコミューターとなるシティクーペが登場した。

シティクーペは全長約2.5m×全幅1.5mというボディサイズもあり、ヨーロッパでは縦列駐車する路上パーキングのスペースに頭から駐車することも可能なのに加え、スウォッチのように可愛らしく、シティコミューターとしては実用的なモデルだった。

しかし、シティクーペはボディの小ささもあり、同時期に登場したベンツAクラス以上に「横転する」という問題もあって、その対応に巨額の費用がかかった。それに加え、MTを自動化したAMTの違和感など、問題も少なくなった。

こうした自動車業界の難しさが大きな原因だったのか、スウォッチはシティクーペの登場以来年々出資率を下げていった。さらにスマート事業は赤字続きだったこともあり、スウォッチはスマート事業から早い段階で手を引き、現在スマートはベンツの1ブランドとなっている。

話をシティクーペに戻すと、シティクーペは600ccの3気筒ターボを搭載していたことからフェンダー幅を調整すれば軽自動車扱いにできることもあり、2001年から日本にも軽自動車サイズのスマートKとして日本にも導入された(翌2002年にシティクーペ自体が700ccに排気量アップされたため、スマートKは短命だったが)。

また、シティクーペはオープンのカブリオレや、フロントガラスはなく、ドアの代わりに棒状のプレートだけが付くクロスブレードといったバリエーションもあり、この点もシティクーペの個性を際立てていた。

スマートはその後ベンツと三菱自動車の関係もあり、コルトの兄弟車となる初代フォーフォーや初代フォーフォーをRRにしたスポーツカーとなるロードスターを出し、シティクーペの車名をフォーツーに変え継続するなどした。

現在スマートはフォーツーを電気自動車としたほか、ベンツの筆頭株主でもある中国吉利(ジーリー)をパートナーとし、最近ミドルクラスのEVクロスオーバーとなる「#1」を発表し、電気自動車専門ブランドに移行している。

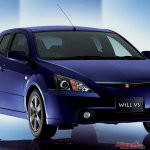

■WiLL Vi、VS、サイファ

1998年に発足したWiLLはトヨタ、花王、アサヒビール、当時のパナソニック、近畿日本ツーリスト(後にコクヨ、江崎グリコも加わった)から構成される、異業種合同プロジェクトである。

WiLLは当時の20代から30代を対象に、新たなマーケティング手法を共同で開発することを目的に発足したものだった。そのため、トヨタはWiLLブランドのモデルはリリースしたが、ここに名前の挙がった企業とはマーケティングを共同で行ったことはあったとしても、クルマ自体で共同作業を行ったわけではなかった。

トヨタのWiLLブランドのモデルとしては初代ヴィッツベースで内外装にカボチャの馬車の雰囲気を持つVi(2000年)、カローラランクスをベースにステルス戦闘機をイメージしたVS(2001年)、初代ヴィッツベースで「ディスプレイ一体型ヘルメット」というデザインテーマを持つサイファ(2002年)があった。

3台とも成功せず短命に終わったが、サイファには現在のクルマのコネクテッド機能に通じるG-BOOKの搭載、クルマのサブスクに通じる走行距離に応じた課金制リースという提案もあり、それなりの存在意義があったと言える。

なお、WiLL自体も早期にプロジェクト解散となり、現在WiLLの名前を使っているのはコクヨの文房具のごく一部だけである。

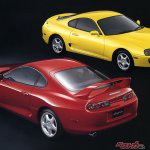

■ヤマハ

楽器やオーディオのヤマハと、バイクや船などのヤマハ発動機は、自動車業界、特にトヨタとの関係は多岐に渡る。

古くはトヨタ2000GTの2L直6DOHCエンジン、インテリアのウッドパネルやウッドステアリングなどの共同開発、生産が有名だ。

スポーツ系のトヨタ車のエンジンを見るとYAMAHAの文字をよく見るように、ヤマハは1G-GE(2L直6)、3S-GE(2L直4)、4A-GE(1.6L直4)、1JZ-GTE(2.5L直6ターボ)、2ZZ-GE(1.8L直4)、2UR-GSE(IS Fなどの5LV8)、新しいところではFR車用の8AR-FTS(2L直4ターボ)といったスポーツエンジンの開発に多大に貢献している。

また、平成の2000GT的存在でもあるレクサスLFAでは、ヤマハは1LR-GUE型エンジン(4.8L・V10)の共同開発に加え、レクサスが「天使の咆哮」と呼ぶ官能的なサウンド作りにも楽器などのヤマハは参画した。

ヤマハはサスペンションやボディといった分野でも精力的に自動車メーカーとコラボしている。

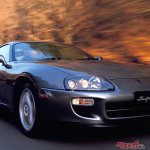

サスペンションで代表的なのが前後輪の左右のダンパーを連結するより適切な減衰力を出すことでハンドリングと乗り心地を向上させる「REAS」で、REASは80スープラの最終型や2000年にマイナーチェンジされた180系ハイラックスサーフに採用された。

筆者はREAS付きの80スープラに乗ったことがあるが、もともと高かった80スープラのスタビリティがさらに向上し、乗り心地も素晴らしく実に快適だった記憶がある。

REASは対角線上のダンパーを連結するX-REASに進化し、X-REASは170系クラウンの特別仕様車アスリートVX、210系ハイラックスサーフ、FJクルーザー、アウディRS6などに採用された。

ボディ関係ではダンパー付きの補強パーツとなるパフォーマンスダンパーだ。パフォーマンスダンパーはボディを固めるだけでなく、「しなやかさも持つ」という特徴によりクルマの動的質感を向上させるという効果を持つ。

パフォーマンスダンパーは前述の170系クラウンアスリートVXに新車装着されて以来、2代目インプレッサWRX STIのスペシャルモデルとなるS204などなど、未だ新車装着されているのに加え、アフターパーツも多数ある。

最後にヤマハとトヨタのコラボカーには、81系マークII2.5GTツインターボヤマハコンセプト、110系マークIIフォーチュナーヤマハパワーなどがあり、ヤマハとトヨタをはじめとした自動車業界とのお付き合いは今後も末永く続きそうだ。

【画像ギャラリー】ホンダ×ソニーは吉と出るか!? 自動車業界と異業種によるコラボの歴史を振り返る(15枚)画像ギャラリー

投稿 ホンダ×ソニー提携から考える「自動車メーカーと異業種コラボの足跡」 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。