クルマだけでなく、物事は渾身の力を込めたからといって成功するともかぎらず、むしろ軽いノリとは言わないまでも、肩の力が抜けた時のほうが成功するなんてことがよくある。

ここでは、そんな肩の力が抜けたことで成功したクルマたち、つまりメーカー側も最初からそんなにヒットを考えてなかった節がうかがえるのに、蓋を開けてみれば思わぬ大ヒットという結果を収めた国産車をピックアップしてみた。

文/永田恵一

写真/HONDA、SUZUKI、TOYOTA、MAZDA、NISSAN、DAIHATSU

【画像ギャラリー】自然体の勝利!! 肩の力を抜いて開発・販売したら思わぬ成功をおさめた国産車たち!!(13枚)画像ギャラリー

■ホンダ シティ(初代・1981年)

1970年代後半、ホンダのラインナップはシビックが2代目モデルでボディサイズが拡大したこともあり、現代のコンパクトカーに相当するモデルの必要性が強まっていた。

当時のホンダには軽乗用車はなく、ホンダのベーシックモデルとして開発されたのが初代シティだったのだが、初代シティの開発コンセプトは「低燃費、若者向け、新しい需要の創造」といったものだった。

こうした開発コンセプトもあり、平均年齢27歳という若い開発チームによって誕生した初代シティは「トールボーイ」とホンダが呼ぶ、現在でいう軽自動車程度の全長となる3ドアハッチバックで、広いキャビンを確保するため1470mmという当時としては高い全高を持つモデルだった。

初代シティは可愛らしいエクステリアやコンセプトどおりの広いキャビンに加え、二輪部門もあるホンダならではとなる初代シティのラゲッジスペースに積めるよう開発された50ccの原付バイクである「モトコンポ」とのコラボレーション、インパクトのある広告戦略を展開。

その結果、初代シティはターゲットとした若者だけでなく性別や世代に関係なく支持されるクラスレスカーとして大ヒットした。また、大ヒットもあって初代シティはスポーツモデルのターボやカブリオレといったバリエーションも拡大していった。

初代シティは筆者に「『こういうものがあるのか、こういうのが欲しかったんだ!』というクルマを現実的な価格で提供すること」と定義している、ホンダらしさあふれるモデルとして歴史に名を残した。

■スズキ ワゴンR(初代・1993年)

初代ワゴンRは「ボディサイズがかぎられている軽乗用車で広いキャビンを確保するためには、全高を高くするしかない」という、簡単と言えば簡単な発想から産まれたモデルである。

しかし、柔軟な発想が武器であるスズキでも、こういったコンセプトの軽自動車は過去にホンダステップバンがあったくらいだったためか、市販化までには紆余曲折あったという。

そういった背景もあり、当初の月間販売台数は4000台と控えめだった初代ワゴンRだったが、フタを開けてみると注文に対して生産がまったく追いつかないほどの人気を集め、生産ラインを拡張したくらいであった。

ワゴンRは近年こそ軽クロスオーバーのハスラーの登場をはじめとした軽自動車の多様化もあって以前ほどは売れなくなったが、長年に渡って軽乗用車のベストセラーに君臨。軽乗用車の柱となるハイトワゴンというジャンルの開拓という大きな功績を残した。

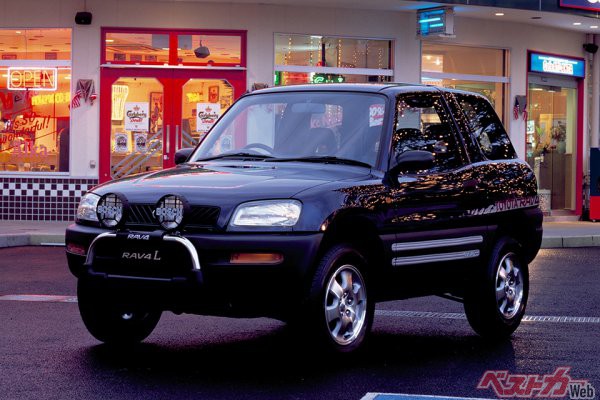

■トヨタ RAV4(初代・1994年)

初代RAV4は「乗用車ベースのライトなSUV」というポジションで登場。SUVはパジェロをはじめ本格的なものしかなかった当時においては、特に3ドアボディの可愛らしいスタイルも後押しされて肩の力が抜けて見えるモデルだった。

しかし、この記事の主旨とは矛盾するようだが、初代RAV4はプラットフォームやサスペンションは新規、4WDシステムはセンターデフ付きという本格的なもので完成度が高かったのに加え、価格が安かったこともあり、ヒット車となった。

初代RAV4は登場後に5ドアボディやキャビン後方を幌としたソフトトップなどを追加したほか、内外装色を幅広いものから選択できるパーソナルセレクションを設定し、新鮮さと楽しげな雰囲気を保ち、モデルサイクル後半になっても色褪せなかった。

このような背景から産まれた初代RAV4だったが、2000年登場の2代目モデル以降は国際戦略車となり、今ではトヨタの世界販売ベスト5に入るモデルに成長している。

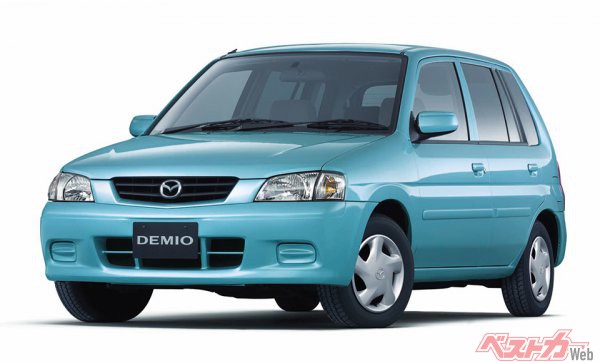

■マツダ デミオ(初代・1996年)&日産 キューブ(初代・1998年)

この2台は当時のマツダと日産の経営状況など、似た境遇のなかで産まれたモデルである。

マツダは1990年代中盤から5チャンネル化などバブル期の拡大戦略の失敗によって大ピンチに陥っており、初代デミオが登場した1996年にはフォード傘下となるほど経営的に追い詰められていた。

そんな経営状況だけにマツダは新型車の開発資源もかぎられ、初代デミオは当時のフォード フェスティバなどが使っていた古いプラットフォームを使ったハイトワゴンとして登場した。

初代デミオは(結果的なものにせよ)肩の力が抜けて見え、安っぽさは否めないモデルながら、立体駐車場にも入る1500mm台前半の全高、フルフラットにすれば車中泊も可能な点、リーズナブルな価格を理由に大ヒットし、苦しかったマツダを救う存在となった。

また、2代目マーチをベースにしたハイトワゴンとなる初代キューブも日産がルノーと資本提携を結ぶ前年という、日産が追い詰められた時期に登場したモデルである。

初代キューブは初代デミオに対して全幅が狭く、全高が高いという違いはあったが、内外装の雰囲気の明るさと初代デミオと共通するリーズナブルな価格を理由にヒット車となった。

当時の日産において経営状況は初代キューブの好調も焼け石に水だったのも事実。だが、初代キューブはよく売れたこともあり、改良を繰り返しながらモデルサイクル後半になっても堅調に売れ続けた。しかし、日産にとって功労車だったキューブが3代目モデルで放置されるように絶版になったのは皮肉でもある。

■ダイハツ ムーヴキャンバス(2016年)

ムーヴキャンバスは「先代タントの全高を下げた、あるいは現行ムーヴをスライドドアにしてワーゲンバスのようなユーモラスなエクステリアとした」という、肩の力が抜けたモデルである。

しかし、ムーヴキャンバスのハイトワゴン+スライドドアというコンセプトを求めていた人は多かったようで、今では本家のムーヴ以上に売れている。

さらに、ムーヴキャンバスはスズキが同じようなコンセプトのワゴンRスマイルをリリースするほどの影響を与えており、肩の力が抜けたムーヴキャンバスがこのコンセプトを開拓した功績は大きい。間もなく新型が登場するが、初代ムーヴキャンバスのコンセプトは慧眼であった。

【画像ギャラリー】自然体の勝利!! 肩の力を抜いて開発・販売したら思わぬ成功をおさめた国産車たち!!(13枚)画像ギャラリー

投稿 肩の力を抜いて出したら思わぬヒットに!? ライトなノリで成功したクルマたち は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。