高速道路SA/PAや大きなショッピングモールの駐車場に行くと、建物の入り口近辺やトイレのすぐ近くの便利な位置に用意されている「障がい者用駐車スペース」。社会的に重要な設備ではあるが、悪用されているケースもあるようだ。

文/加藤久美子、写真/加藤博人

【画像ギャラリー】横行する「障がい者用駐車スペース」に不当に駐車するクルマたち…なんとかならんのか……(画像で確認)(20枚)画像ギャラリー■東京オリパラを契機に急増

大きなショッピングモールの駐車場や高速道路SA/PAの駐車場には、ほぼすべてに、障がい者用・車いす利用者向けの駐車スペースがある。東京オリンピック・パラリンピック開催を機に、特に首都圏で設置が増え、屋外の駐車場ではより快適に安全に使えるよう屋根付きなどに改修される例も増えている。

名神高速道路にある「草津PA」には2台ぶんの障がい者用駐車スペースがある。一般的な障がい者用に比べて幅が広く、3.5m以上ある。自分でクルマを運転し、独力で車いすをクルマから降ろして移乗するクルマにとって非常に使いやすいスペースだ。

平日の朝7時頃、筆者はしばらくここを観察していた。次々と健常者らしき人が複数人で乗るクルマが駐車してくる。朝の時間帯だったからか、建築資材をたくさん積んだトラックも駐車してきた。中から作業員風の男性が2名降りてきたが、車いすは使っておらず、歩行困難な様子もない。トラックの荷台には資材がたくさん積まれているから、このあと現場へ行くのだろう。

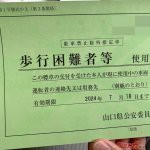

若い女性グループのクルマも入って来た。停まると同時に3人が降りて、軽い足どりで施設へ入って行った。その後も入れ代わり立ち代わりいろいろなクルマが入って来たが、ダッシュボードに「歩行困難者」のための「駐車禁止除外指定車標章」を掲示したクルマはなかった。1時間近く停めたままのクルマもあった。

「車いすを使っていなくても、見た目からはわからない障害を持っている場合もありますよ」という人もいるだろう。長い距離を歩くのが大変だから、近くに停めたい、というケースもあるだろう。しかし、たとえば自らクルマを運転し、ひとりで車いすをクルマから降ろすような人にとって、障がい者用スペースは「この場所にしか停められない場所」なのである。

こうした状況は、高速道路のSA/PAだけではない。混雑するショッピングモールの駐車場にはたくさんの健常者らしき人のクルマが停まっている。これらの車両はなぜ取り締りができないのだろうか。

筆者が警察に聞いたところ、なんとも生ぬるい返事が返って来た。

「私有地ですからね~…。施設側に対応してもらうのがいいと思いますよ。警察が取り締まることはできません。施設が管理している駐車場ですから、施設の方に話されてはどうでしょうか」

予想通りの残念な答えである。

ちなみにかつてこの件は国会で請願が出されたことがある。第154回国会(2002年)の『障害者用駐車ますに駐車する健常者に対する罰則規定の新設に関する請願』(新件番号3770)である。要旨は以下。(原文ママ)

「高速道路等の障害者用駐車場について、”ハートビル法”(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)では、障害者用の駐車ます数を駐車総数の二%以上と定めている。しかし、平成十二年の調査によると、高速道路のサービスエリア及びパーキングエリアにおける障害者用駐車場のます数は同法の基準を満たしていないことが判明している。そのうえ、健常者が障害者用駐車場を利用するマナー違反もあり、障害者が利用できる駐車場は不足している。

一方、車いすを常用する障害者が自ら自動車を運転し駐車する場合は、ドアを全開にして運転席から車いすに乗り移る必要があるため、車体分のスペースの両側に幅一メートル以上の乗降用スペースが必要となる。このため、障害者は一般の駐車場を利用できない。健常者に対するマナーの啓発だけでは効果がないため、障害者用の駐車ますに健常者が駐車した場合については罰則規定を設け、障害者がいつでも利用したいときに障害者用駐車場を利用できるようにすることが求められている。ついては、次の事項について実現を図られたい。」

この請願はどのような扱いとなったのか。資料には「結果:審査未了」とある。参議院の広報担当者に聞いたところ、

「保留になって、第154回の会期末に消滅しました」

との回答だった。なんとも残念なことに、素晴らしい請願は請願が出された国会の会期末に消滅していた。

その後、高速道路のSA/PAでは障がい者用駐車枠の数も増え、より幅広い駐車枠を設けるSA/PAも増えた。しかし、「健常者による不当な駐車の罰則」については現在も進展はないようだ。

今から20年も前に、「車いすを常用する障害者が自ら自動車を運転し駐車する場合は、ドアを全開にして運転席から車いすに乗り移る必要があるため、車体分のスペースの両側に幅一メートル以上の乗降用スペースが必要となる。」ということは認識されている。この時点で障がい者用の広い枠じゃないと停められないクルマの存在は国会でも認識されていたわけだ。

■アメリカでは私有地だろうと容赦なく取り締まり対象に!

施設内の私有地にある駐車場に対しては駐車違反の切符を切ることもできないし、一般駐車場に移動するような指示もできない。現在の日本の道路交通法では何もできないのが現状なのである。

ただ、民間の駐車場であっても月極と時間利用が混在しているような駐車場で、契約者がいる月極駐車場に間違って時間利用のクルマが停まっている時などは、警察がナンバープレートから連絡先などを照会して誤って駐車している人へ電話をしてくることもある。それができるなら、障がい者用駐車場の不正利用にも目を向けて欲しいものだが。

これが海外、特にアメリカやオーストラリアでは事情が大きく異なってくる。ファミレスでもショッピングモールでもホテルなど完全な私有地の駐車場であっても、障がい者駐車スペースに健常者が停めていることが分かったら(アメリカの場合は、車いす用駐車許可証をルームミラーの支柱に下げておくのが必須)容赦なく駐禁キップが切られる。罰金は250~500ドル(州によって異なる)と、日本では考えられない厳しさだ。

アメリカの厳しさは筆者も20年近く前に経験している。車いす利用の母(下肢障害で障がい者手帳あり)を連れてアメリカ旅行に行った時のこと。ロサンゼルス近郊にあるホテルの障がい者用駐車スペースに3日間置いていたら、チェックアウトの日に駐禁キップのようなものが挟まっていた。ホテルのフロントに聞いたら「アメリカは私有地であっても関係なく警察(又は違法駐車監視員みたいな人)が障がい者用駐車スペースに許可書をぶら下げてないクルマをチェックしに来るんですよ。」と。

その後、ホテルの支配人(日本人女性)が付き添ってくれて指定の警察署に赴いて、旅行者であること、日本の障がい者手帳はあることなどを伝えたら、しぶしぶ見逃してくれて助かった。

アメリカのショッピングモールには広大な駐車場があるが、どんなに混んでいても、障がい者用駐車スペースに「駐車許可証」や車いすマークのついたナンバープレートなどが掲示されていない車が停まっている光景は見たことがない。100円ショップなどで誰でも簡単に入手できる車いすマークのマグネットでも黙認される日本とは違って、政府の許可を得たプレート以外はまず認められない。

日本の場合、警察の取り締まりがないからか、利用者の意識も非常に低い。車いすの母を連れて旅をする際、高速道路のSA/PAを含めて混雑時は障がい者駐車枠が空いていないこともよくある。もちろん普通に障がい者が利用していることも多いが、(冒頭に紹介したとおり)そうでないケースもあり、だからといって不当駐車ドライバーに「クルマをどかしてもらえませんか?」などということはさすがにできない。

なんとも言えない腹立たしい思いを抱えてきたが、私や息子など介添えする家族が少なくとも1人はいるのだから、「多少遠くて狭い場所でもなんとかなる」と思ってガマンしてきた。

しかし、国会請願にもあるように、車いす利用者の中には幅の広い駐車スペースにしか停められない人もいる。障害があっても運転できるよう改造されたクルマを自ら運転して、目的地についたら一人で車いすを降ろして移乗し建物の中に入っていくような人たちだ。

■「大塚さん」に聞いてみた!

【大塚訓平さんプロフィール】

1980年栃木県宇都宮市生まれ。2006年株式会社オーリアル(不動産業)を創業。2009年6月に不慮の事故により脊髄を損傷、車いすでの生活に。以来、障害当事者の住環境整備にも注力し、2013年には障害者の外出環境整備事業を展開するNPO法人アクセシブル・ラボを設立、代表に就任。主に障害当事者の意見をデザインの上流過程から取り入れるという、インクルーシブデザインを活用した、企業向けの製品・サービス開発コンサルティングを中心に活躍中。

大塚訓平さんは2009年に不慮の事故によって脊髄を負傷し、下肢に障害が残り車いすの生活となった。現在の愛車は足を使わず手だけでアクセルやブレーキの操作できる仕様に改造されたMazda CX-8である。

日常的に自ら運転して単独で出かけることも多い。つまり、目的地の駐車場では車いすをクルマから降ろすためにドアを全開にしなくてはならない。横幅3.5m以上の幅広な駐車スペースが必要で、そのスペースがある場所にしかクルマを停められないのである。

障がい者用駐車スペースに、なんのためらいもなく「広いし、入口近くて便利だから」という理由で、駐車するようなドライバーにとっては、このような場所にしか停められないクルマがあることなどまったく想像できないだろう。

以下、大塚さんに、日本の障がい者用駐車スペースの利用実態や、なぜ、健常者の不正駐車がなくならないのかを聞いてみた。

――健常者の不正駐車はなぜなくならないのでしょうか?

最大の要因は、「障がい者用駐車スペースを利用できる人が明確に定義づけられていないこと」だと思います。特に最近は「思いやり駐車場」などあいまいな名前がつけられることが多いですね。トイレも同様に「誰でもトイレ」「多目的トイレ」など、その名称からして「思いやり」「誰でも」「多目的」など、あいまいです。

「思いやり駐車場」には車いすのマークの他に、高齢者や妊婦、足を怪我した人などのイラストが描かれていますね。もちろん、そのような方々にとっても車いす用駐車スペースは便利で安全な場所でしょう。ですが、私のように、「そのスペースにしか停められない」車いす利用者がいることも理解いただけるとよいかなと思います。

――日本特有の「あいまいさ」があだとなっているようですね。他に理由はありますか?

障がい者用駐車スペースが「出入口に近くて幅が広くて停めやすい」ことも問題ですね。それらはほとんどの場所で出入口に近い場所にあり、屋根がついているところも多いです。だから「必要じゃないクルマ」以外もとめてしまうのです。ホントにその広さが必要な車いす利用者にとっては、そこまで施設の入り口に近い場所である必要はないんです。それよりも確実に停められる幅が広い場所…、これが必要です。出入口から少し離れた場所に車いす用駐車スペースを複数設置すれば、遠くて長い距離を歩くのがイヤな健常者の不正駐車はぐっと減るでしょう。

――日本では警察による取り締まりもできませんよね……。

そうですね。私有地の駐車場ですから、道路交通法の駐車違反として取り締まることもできません。施設側で健常者は停められないような工夫をしているところも増えてきましたが、法令的なものはなく、「努力義務」にとどまっています。「思いやり~」の名称で利用者の制限もふわっとしています。

よく言えば「誰も排除しない」のですが、これは裏を返せば「誰も守れない」ことなんです。

■近年は対策も…

近年は新しくできたイオンモールや羽田空港などでは、登録制や予約制を導入し、さらに障がい者用駐車スペース入口にゲートが設けられる駐車場も増えてきた。

施設側にとっては多額の投資になるだろうが、健常者の不正利用が法令で規制されておらず、警察も取締りをしないため、健常者の良心に任せることには限界があるとの判断だろう。

企業努力には頭が下がる思いだが、私たち一般の利用者も「そこにしか停められない障がい者」の方々が存在することを覚えておきたい。

【画像ギャラリー】横行する「障がい者用駐車スペース」に不当に駐車するクルマたち…なんとかならんのか……(画像で確認)(20枚)画像ギャラリー投稿 障がい者用駐車スペースを健常者が使ってもおとがめなし? なぜ無法地帯になっているのか?? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。